建物の解体や改修工事を行う前には、アスベスト調査が義務付けられており、原則としてすべての建築物の解体・改修工事が対象です。

さらに2023年10月からは有資格者による調査が必須となりました。専門業者へ調査を依頼するのなら、調査結果をもとに報告書を作成するまでの流れを把握しておくと、よりスムーズに調査を進められます。

本記事では、アスベスト事前調査のやり方や何をするのかわからない人に向けて、調査の具体的な方法や流れ、内容などを解説します。

【この記事で分かること】

・アスベスト事前調査の方法と流れ

・外壁のアスベストの調査方法

・書面調査のみで済むケース

アスベスト事前調査の方法と流れ

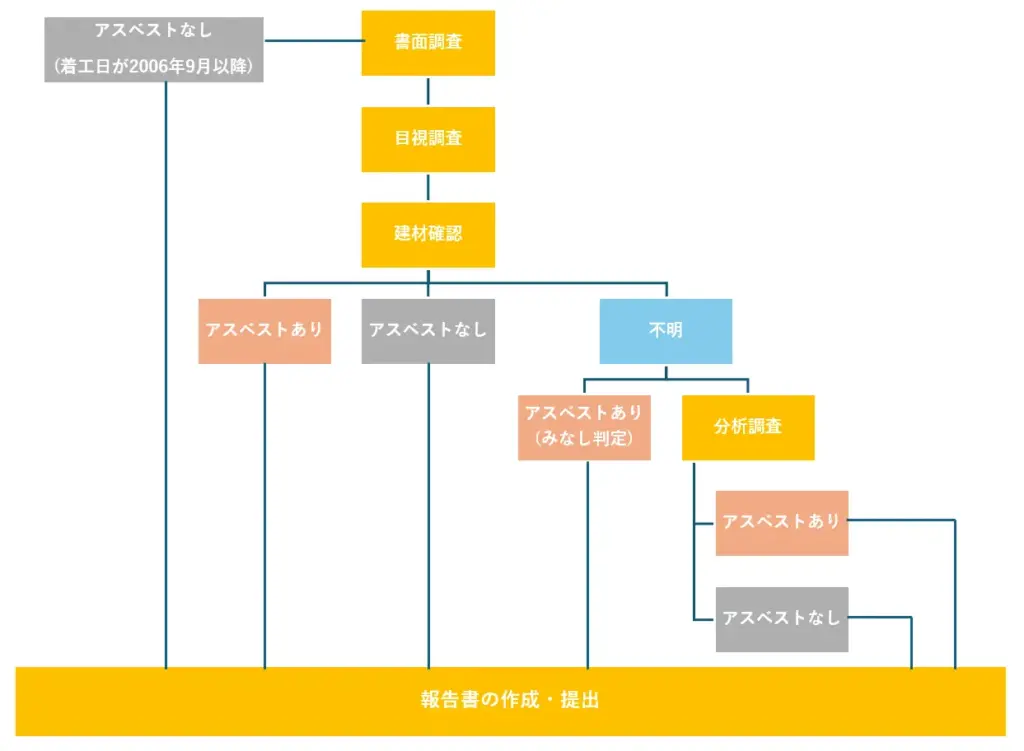

アスベスト調査の流れは、以下のとおりです。

- 専門業者、有資格者に調査を依頼

- 書面調査

- 目視調査

- 分析調査

- 報告書の作成・提出

調査を依頼する際は、専門資格保有者が在籍する業者を選びましょう。

依頼後、業者が建築物の設計図書(設計図、竣工図、改修図など)を確認し、使用されている建材の種類や施工時期を調べます。

書面調査の結果をもとに、現地で建材の実物を確認し、書面と現地の情報が一致しているかを検証します。書面や目視で判断できないのであれば、サンプルを採取し、分析調査を行わなければなりません。

調査が終わり次第、業者が調査結果をまとめた報告書を作成し、発注者や関係機関に提出します。

ここではそれぞれの工程について詳しく解説します。

1.専門業者、有資格者に調査を依頼

アスベスト事前調査は、専門的な知識と資格を持った調査者によって行われる必要があります。

もともと2021年4月1日から、建築物の解体や改修、リフォーム工事を行う際には、すべての建材についてアスベスト(石綿)の有無を確認することが法律で義務づけられました。これは、アスベストによる健康被害が社会問題になったことも関係しています。

さらに、2023年10月1日からは、調査の質を確保するために「石綿含有建材調査者」などの有資格者によって調査を実施することが義務化されました。

無資格者による調査は法律で禁止されており、違反した場合には罰則が科される可能性があります。

そのため、自社に有資格者がいない場合は、信頼できる専門業者への依頼が必要です。依頼先は各自治体のアスベスト相談窓口からも相談できます。

業者を選んだら、電話やウェブサイトの問い合わせフォームから、調査依頼や見積もりを行います。調査内容や建物の状況などを伝え、日程調整も行いましょう。

2.書面調査

書面調査では、建築物の設計資料や施工時の記録、石綿含有建材データベースを照合し、アスベスト(石綿)が使用されているかどうかを見極めます。

特に2006年8月までに着工された建築物は、アスベストが使用されていると考えられるため、資料の細かい部分まで確認が必要です。

3.目視調査

書類調査でも判別が難しい場合は、現地での目視調査を実施します。

目視調査は、建材の表面や刻印、製品名などを設計図書と照らし合わせ、施工の違いがないかをチェックします。

さらに、天井材や壁材、床材、配管保温材など、さまざまな部位の建材にアスベスト(石綿)が用いられているのかも確認します。

4.分析調査

目視調査でも判別できない場合、サンプルを採取して分析調査に進みます。

分析調査では、定性分析と定量分析の2段階で行われ、アスベスト(石綿)の種類や含有率を確認します。

定性分析は、建材にアスベスト(石綿)が用いられているか否かを識別するものです。主に以下の2種類があります。

- 偏光顕微鏡法(JIS A 1481-1)

試料に当てた光の色や屈折の変化を見て、アスベスト(石綿)の有無を確認する方法です。 - X線回折分析法・位相差分散顕微鏡法(JIS A 1481-2)

X線回折分析法では、試料にX線を当ててその反応を確認します。位相差分散顕微鏡法は薬剤に浸した試料の色の変化を確認して含有を判断する方法です。

定量分析は採取した試料を分析する点では同じですが、含有量を調べる点が異なります。サンプル採取は建材を損傷させないよう慎重に行わなければなりません。また、複数箇所からの採取が必要な場合もあるでしょう。

5.報告書の作成・提出

調査結果がわかり次第、専門業者が報告書にまとめて、発注者や関係機関に提出します。調査自体は業者に依頼しますが、調査結果の報告は工事を受注した元請事業者が行います。

報告書には調査の概要、使用建材の情報、分析結果などを記載し、提出後は現場に備え置かなければなりません。

なお、解体部分の延べ床面積が80㎡以上、または改修工事の請負金額が100万円を超える場合は、労働基準監督署や都道府県知事に、電子システムでの報告が義務付けられています。

アスベストジャッジでは、分析の結果報告書を後日郵送します。また、お急ぎのお客様は短納期での納品などご要望に沿った対応が可能です。調査は電話やメールで受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

アスベストの調査方法に関するよくある質問

アスベスト(石綿)の調査方法に関する疑問や不安を解消するため、よくある質問とその回答をまとめました。

外壁の調査方法や書面調査で済むケース、調査費用の相場など、実際の調査に役立つ情報をわかりやすく解説します。

外壁のアスベストの調査方法は?

外壁のアスベストを調査するには、まず建物の築年数や設計図書を確認し、使用された建材の情報を調べます。

これは、アスベストが用いられているスレートやサイディングなどの建材が見つかる場合があるためです。

目視調査では、外壁材の種類や状態を確認し、目視での判断が難しい場合は、サンプルを採取して専門機関で分析調査を行います。

書面調査のみで済むケースは?

建物の着工日が2006年9月以降だと明確に判断できる場合は、書面調査のみで問題ありません。

この年月を境にアスベスト(石綿)を含有した建材の使用が全面的に禁止されたため、それ以降に建てられた建物には、原則として用いられていないためです。

ただし、設計図書や施工記録などの書類で着工日を証明できない場合や、改修履歴がある場合は、目視調査や分析調査が必要になる可能性があります。

アスベスト調査の対象外となる事例については、以下の記事もご確認ください。

アスベスト調査の費用はいくら?

アスベスト調査の費用は、調査の内容や建物の規模によって異なります。一般的な費用相場は、以下のとおりです。

- 書面調査(図面調査):約2万~3万円

- 目視調査(現地調査):約2万~5万円

- 分析調査(サンプル採取・分析):1検体あたり約3万~6万円

調査全体の費用は約7万〜13万円が目安ですが、建物の規模や調査範囲、検体数によって費用は増減するため注意しましょう。

また、報告書の作成や緊急対応など、追加の費用が発生する場合もあります。具体的な調査費用については、以下の記事もご覧ください。

まとめ

アスベスト調査は、専門業者へ調査を依頼し、書面調査や目視調査、分析調査を経て、報告書を作成する流れです。

2006年9月以降に着工された建物は書面調査のみで済むケースもありますが、それ以前の建物は詳しい調査や作業を行う必要があります。

アスベスト調査は、有資格者による調査が義務となっているため、自社に有資格者がいない場合は、必ず専門の業者に依頼しましょう。

アスベスト調査の依頼を検討中でしたら、アスベストジャッジにお任せください。弊社では、1検体あたり12,000円+税(3営業日で対応)と、業界最安値級のリーズナブルな価格で調査実施しております。急ぎの検査にも対応しており、1検体あたり19,800円+税で即日(1営業日)の迅速な納品が可能です。

現場に詳しいスタッフが対応しますので、依頼がはじめての方でも安心してご利用いただけます。調査にかかる無駄な手間が省けるよう、現場に合ったやり方もご提案可能です。興味のある方は下記のリンクよりご相談ください。